猴哥帶你一起探索中國文化的源頭《易經》

第二篇 解讀《易經》六十四卦

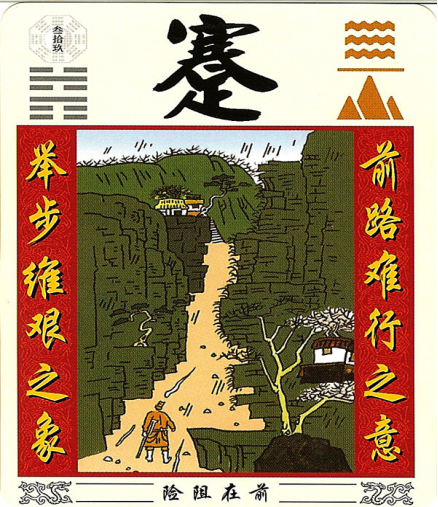

第五十四講、蹇卦:知難而止重修德

“蹇”字下面是足,上面是塞字沒有土,就是前面的路被塞住了,走不過去,有障礙、危險。內卦是艮山,代表止;外卦是坎水,代表危險。所以,外面是危險、障礙,你怎么去止住危險、對付障礙,就是蹇的意思。我講過,《易經》就是教你應變、處理困難的。有的困難一開始就有,像屯卦;有的困難是在過程當中,像后面的困卦;有的是困難擋在前面,蹇卦就是。在前面有困難的時候,我們要怎么處理?我們應該更加冷靜地思考、忍耐、修德,而不應該意氣用事。

下面我們一起來看一下三國時期一代梟雄劉備在遇到困難時,本不該發起——夷陵之戰。

假如要問:三國中最讓人感到惋惜的一場戰爭是哪個?答案顯然是夷陵之戰。

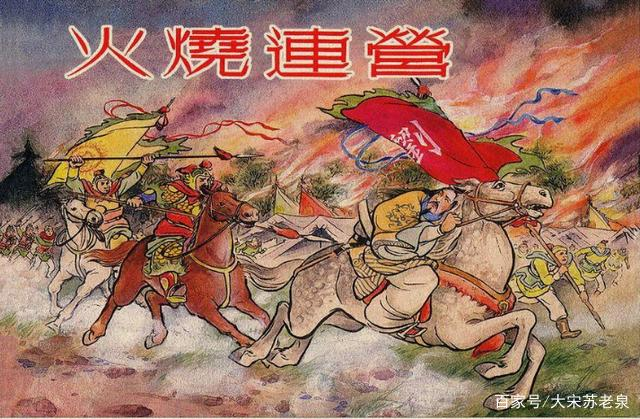

公元221年,劉備為報關羽和荊州之仇,率大軍討伐東吳,卻遭到了陸遜的火燒連營,基本上全軍覆沒。劉備狼狽的逃亡白帝城,最后飲恨而逝。

圖 | 白帝城托孤

夷陵之戰后,蜀漢集團元氣大傷,徹底走上了下坡路。自此之后,無論諸葛亮再怎么雄才大略,再怎么鞠躬盡瘁,也難以改變蜀漢衰敗的大勢。

所以,每當讀到這里時,很多人的心情都會變得沉重,都會替劉備惋惜,為蜀漢惋惜。

那么,歷史上真實的夷陵之戰到底是怎樣的呢?劉備身經百戰,戎馬一生,為何在人生的最后一場大戰中,卻會輸得如此之慘呢?

要回答以上這個問題,我們先要了解一下夷陵之戰的發生位置。

夷陵之戰的爆發地點,就位于今天湖北省的宜昌市。具體有兩個主要戰場,分別是夷陵和猇亭,也就是今天宜昌市的夷陵區和猇亭區。

因此,夷陵之戰也被稱為“猇亭之戰”。

圖 | 夷陵和猇亭

公元221年7月,劉備不顧趙云、諸葛亮等人的勸阻,率數萬大軍水陸并進,討伐東吳。他先后攻占了巫山、秭歸,并于222年的1月進入了夷陵地區。而東吳一方的陸遜則選擇在猇亭扎下營寨進行防御。

在戰爭的最初階段,陸遜認為劉備兵鋒正盛,不宜展開決戰,所以采取了拒不出戰的策略。而劉備面對陸遜的死守,也沒有太好的進攻手段,只好選擇駐軍于夷陵一帶,并在長江兩岸結下了數十個營寨,也就是所謂的“七百里連營”。

雙方從222年的二月一直對峙到了六月,整整耗了4個多月的時間。最終,陸遜利用劉備在深山密林中扎下連營,首尾不能相顧的弱點,采取了火攻之計,火燒連營,取得了大獲全勝。

潰敗的蜀軍基本上全軍覆沒,劉備被東吳軍隊圍困在夷陵西部的馬鞍山上,最后狼狽的突圍而出,逃往了白帝城。

以上,就是夷陵之戰的大致經過。

綜合分析,劉備之敗,主要敗在了以下四點:

1.人數并不占優。

剛才已經提到,夷陵之戰并不是一場人數懸殊的戰爭,劉備的兵力只有五萬。而東吳一方的兵力在《三國志 陸遜傳》中有記載:

黃武元年,劉備率大眾來向西界,權命遜為大都督、假節,督硃然、潘璋、宋謙、韓當、徐盛、鮮于丹、孫桓等五萬人拒之。

這說明,東吳當時投入的兵力也是五萬,雙方旗鼓相當,不分上下。

可是,我們還需要關注一個細節,劉備的五萬人并非全是蜀國士兵,還有一萬多人是由沙摩柯帶來的少數民族軍隊,由于是臨時補充加入的,其戰斗力和服從力必然大打折扣。

所以,從人數方面來說,劉備一方其實是占了一些劣勢。

2.孤軍深入,戰線拉得太長。

劉備之所以失敗,還和他操之過急,孤軍深入的策略有關。需要知道,當時吳國和蜀國之間的邊境并不是在夷陵,而是在夷陵以西300多里處的建平郡,也就是今天的重慶市巫山縣附近。

在戰爭之初,劉備進軍順利,很快的攻占了巫山和秭歸,把戰線推進到了夷陵。但是,這種行為也使他進入敵國300多里,孤軍深入,拉長了戰略縱深。

這一點,也正是劉備急于求成心態的集中體現

3. 水軍上岸。

劉備之敗,還敗在他的仁慈之心。

由于陸遜一直堅守不出,所以雙方從222年的2月一直相持到了6月。荊襄地區的6月份,正值炎熱酷暑時節,尤其是在毫無遮擋的長江江面上,烈日蒸曬,濕熱難當。

蜀軍在一開始進入夷陵時,本來是水陸并進,這一點也正是陸遜最為忌憚的。可是,劉備不忍長江上的水軍士兵日夜承受酷暑,下令所有水軍上岸,在長江兩岸的茂密山林中遮蔭結營。正是這樣,才導致了蜀軍在深山茂林中結下數十座營寨,成為了陸遜火攻的靶子。

4. 強大的對手。

當然,說一千道一萬,還是由于劉備遇到了一個非常強勁的對手——陸遜。

公元222年,陸遜只有39歲,是一個初出茅廬的后起之秀,而且還是個從未帶兵打過硬仗的書生。然而,他卻清晰的分析到了劉備急于交戰的心態,采取了堅守不出,拒不出戰的策略,把時間硬生生從222年的春天拖到了炎熱的夏季。而正是由于時間的變化,導致了雙方心態和戰局的變化,因此才扭轉了戰爭的走向。

我們常說,時勢造英雄。假如劉備遇到的是一個庸庸碌碌之輩,或許可以一擊必勝。但是,他卻遇到了陸遜,敗給了陸遜,也成就了陸遜的千古功業。

唐代大詩人劉禹錫在憑吊劉備祠廟時曾寫下詩句:天地英雄氣,千秋尚凜然!的確,劉備能夠以布衣之身白手起家,在三國亂世中爭得一席之地,在漢室氣數已盡之時苦苦維系劉姓社稷,已經算是實屬不易。雖然他的晚年遭受了夷陵之戰的敗北,卻仍然能夠當得起英雄之名。

劉備并非不會打仗,他只是太心急了,錯誤的發動了一場本不該有的戰爭。毛主席曾經點評:“劉備的優點有很多,而缺點則表現在兩個方面,一是好感情用事;二是不能區分主次矛盾。”

或許,這是對于劉備一生最準確的評價。

蹇。利西南,不利東北,利見大人,貞吉。

“利西南,不利東北”,文王是在西南方,東北是商紂。文王是說,我的國家在西南,西南是我的地盤,周圍都是我的盟友,東北是商紂的勢力,不要往東北走。這是就文王的情況來說,東北就是危險,就是障礙。“利見大人”,就這個卦來講,九五是君主、是大人,在遇到困難的時候,能夠得到大人的贊助,或者非常好的朋友的贊助,則有利。“貞”,對應的是主爻,主爻是第五爻陽爻,“貞”是指誠,把握誠則吉。因為這個主爻和二爻相應,位置又正,所以它們兩個是解決困難的主導。

初六。往蹇,來譽。

初六“往蹇,來譽”,由內到外就是往,由外到內就是來。“往蹇”,往的話就有危險,上面是坎,是危險、阻礙。剛開始的時候,前面有阻礙,你要趕快返回本身,想想困難是怎么產生的,是自己制造的,還是自己有什么缺點導致的,要返回自己。“譽”,是贊美,

這里我認為是要想到自己的特點,遇到困難想想自己有何對策可以應付外面的困難,這就是“來譽”。因為這根爻是陰爻,所以“譽”又可以當作謙虛、柔軟。以德來講,就是要謙虛,碰到外面的困難趕快回到自己,要把自己放到低的位置,處下,就是不要走,不要亂動。

六二。王臣蹇蹇,匪躬之故。

六二“王臣蹇蹇,匪躬之故”。如果第二爻是指臣子的話,是說臣子碰到外在的困難、外在環境的麻煩,“匪躬之故”,不是你自己的原因。也就是說,在這一爻上,做臣子的要站在自己的位子上做自己本分的事,該做什么就做什么,不要老是想到這是我的緣故,要盡自己的責任去做。凡是第二爻,大多是盡你的責任,不能逃,在自己的位子上做自己該做的事。

九三。往蹇,來反。

九三是由內到外,又是下卦艮的最上面。陽爻代表止,不能走了,已到山頭。“往蹇”,再走到外面去就危險了,因為正好面臨上卦坎。面臨著外在的坎險,“來反”,反是返回去,還有另一個意思,即反省自己。不但不能走,還要反省。

六四。往蹇,來連。

六四是大臣,“往蹇”,要解決這個困難。“來連”,要懂得連,就是連上下的力量。它處在兩個陽爻當中,也是在困難當中,再加上是陰柔,所以要能轉化九三的陽剛來輔助他,也要往上和諧九五的陽剛,即要以一己的陰柔來調和兩個陽剛,連接陽剛之氣,來解決問題。就大臣來講,它要連接眾人,一個人不能處理外在復雜的環境,只有連接眾人的力量,一起來脫離困境。

九五。大蹇,朋來。

九五“大蹇”,這一爻在坎卦當中,在危險當中,但最危險的地方最安全,因為是陽爻。我在前面講過,凡是坎卦當中的陽爻,都是好的。上面陰爻、下面陰爻都是負面的,唯有九五是陽爻,可以處理問題。雖然在“大蹇”當中,但是“朋來”,他能夠吸引朋友來幫忙,或者吸引人民、臣子來幫助他,當然這和他具有的開放的心胸離不開,能開放才可使得人家來歸。

上六。往蹇來碩,吉,利見大人。

上六沒有地方可去了,所以“往蹇”。“來碩”, “碩”是大石頭。上六陰柔,哪里來的大石頭呢?石頭在九五。所以“往”不是往上,而是回歸到九五,以九五的陽剛來支撐,則吉。“利見大人”,“大人”就是指九五。

最后,我們對本卦做一個簡單總結:

初爻,要有謙柔之德。

二爻,負起應有的責任。

三爻,要能反省自己。

四爻,要能集合眾人的力量。

五爻,要能吸引人家歸向于你。

上爻,要把握原則,順應天理。

就這個卦來講,初六、九三、六四、九五、上六,都有“來”字,“來”就是回到自己,“往”就是往外走。所以,碰到前方困難的時候,首先要回歸自身,反省自己。這就是蹇卦的教訓。

關鍵詞:猴哥帶你探索易經